随着老年人口规模持续扩大,丧失生活自理能力的失能老年人群数量也在同步攀升。据统计,全国失能老年人口规模已达约4654万人。今年“315晚会”曝光的黑作坊用废料翻新成人纸尿裤事件,更引发了社会对失能老人——这一因健康问题难以发声、维权能力薄弱的特殊群体的广泛关注。在此背景下,为贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于积极应对人口老龄化、全面推进乡村振兴的号召,上海中医药大学公共健康学院“桑榆未晚·岐黄兴乡”社会实践团队开展了一系列走访活动,旨在实地了解城乡失能老人的照护现状及其对传统中医护理疗法的认知与接受度,探索中医护理融入基层照护体系的可行路径,为中医服务惠及千家万户奠定基础。目前,项目团队已前往奉贤区和张江区进行初步的走访调查。

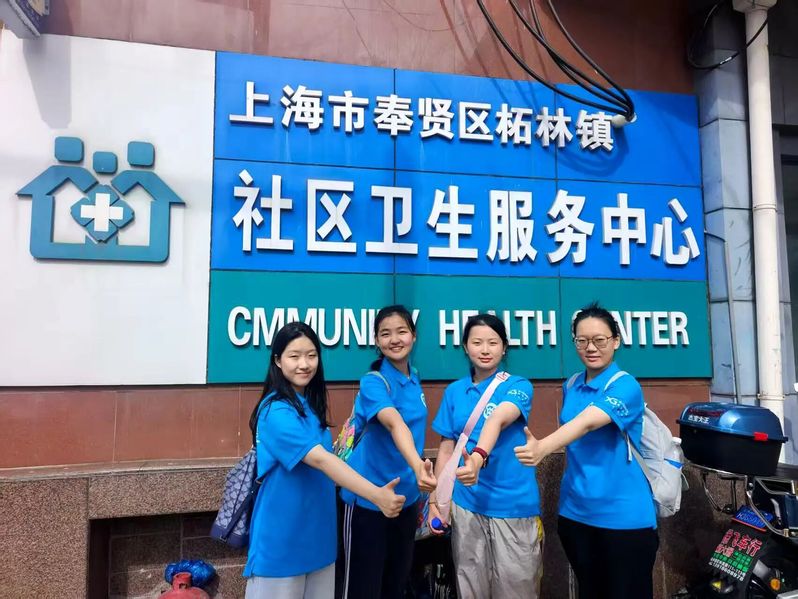

在指导老师的带领下,项目团队抵达奉贤区拓林镇新寺村进行走访调研,深入了解两户失能老人家庭的照护现状与需求。

首户走访对象为78岁的刘阿姨及其82岁的丈夫。刘阿姨患有高血压、糖尿病,并于2023年接受了乳腺肿瘤切除手术;其丈夫疑似患有下肢静脉曲张。两位老人精神状态良好,行动能力基本正常。团队成员在了解其基本健康状况后,重点询问了当地中医诊疗服务的利用情况。刘阿姨表示,社区虽提供中医服务,但受限于对中医的认知不足,他们实际使用频率较低。

随后,团队走访了第二户家庭——82岁的曹伯伯家。 曹伯伯因脑梗长期卧床,日常生活主要由其儿子悉心照料,包括每日清洁身体、协助肢体活动等。尽管无法自主活动,曹伯伯精神状态尚可。在与其儿子曹先生的交流中,他坦言针对父亲脑梗后遗症的中西医治疗效果均未达预期,言语间流露出深深的无力与无奈,并表达了对医学技术突破的殷切期盼。此外,曹先生特别提到社区配备的家庭医生服务,对其专业细致的照护技术给予了高度评价。

项目团队走进张江镇华科居民区,对辖区内四户失能老人家庭开展了实地走访调研。这些家庭的老人平均年龄约80岁,虽然普遍患有高血压、糖尿病等慢性疾病,但仍保持着积极乐观的心态。

在了解老人们健康状况的同时,团队也聚焦于他们的日常照料实况与迫切需求。走访发现,尽管部分家庭聘请了保姆协助,但其工作主要集中在做饭、清洁等家务范畴。而关乎老人尊严与健康的贴身照护——如擦洗身体、协助翻身、起床搀扶、肢体活动等——则主要由家人亲力亲为。这份沉甸甸的责任,凸显了家庭在养老照护体系中不可替代的核心作用。

在深入交流中,失能老人和照护家属们的心声也清晰地传递出来,他们的诉求聚焦于实用、可操作的中医护理方法和科学的日常照护技能。看着老人长期受便秘折磨,家属渴望了解中医是否有温和有效的调理良方;面对老人因疾病导致的面部僵硬、味觉退化等问题,他们期盼能找到缓解症状的中医特色疗法;更有不少家属诚恳地请教,希望能系统学习中药煎煮的正确方法,以及更专业、更省力的卧床老人照护技巧。

这些来自一线的的呼声,不仅真实地反映了失能老人家庭日常面临的挑战,也为团队后续精准设计中医护理干预方案和科普宣教内容提供了最直接的依据和方向。我们将带着这些宝贵的声音,继续深化研究与实践,努力为提升失能老人晚年生活质量贡献中医智慧与力量。

乡村的老人们常常独自面对健康的困惑与不便,而我们的力量或许微小,却愿化作一缕温暖的光。在调研中,许多老人向我们提到健康管理的需求——慢性病困扰、缺乏科学指导、日常保健知识不足。为此,我们计划定期到村里为老人测量血压血糖,带领大家练习八段锦、太极拳等养生操,并开设浅显易懂的中医科普讲座。这些看似平凡的举动,承载着对生命的关怀与尊重。乡村振兴的道路上,每一份真诚的付出,都将让改变悄然发生。