在“双循环”新发展格局加快推进的时代背景下,浙江义乌,这座“世界小商品之都”,正以前所未有的速度推进市场机制与制度供给的深度融合。7月28日至30日,上海中医药大学马克思主义学院“义路生花”暑期社会实践团队奔赴义乌,通过实地调研、现场访谈与系统观察,深入挖掘地方转型经验,探索将鲜活案例转化为“大思政课”育人资源的实践路径。

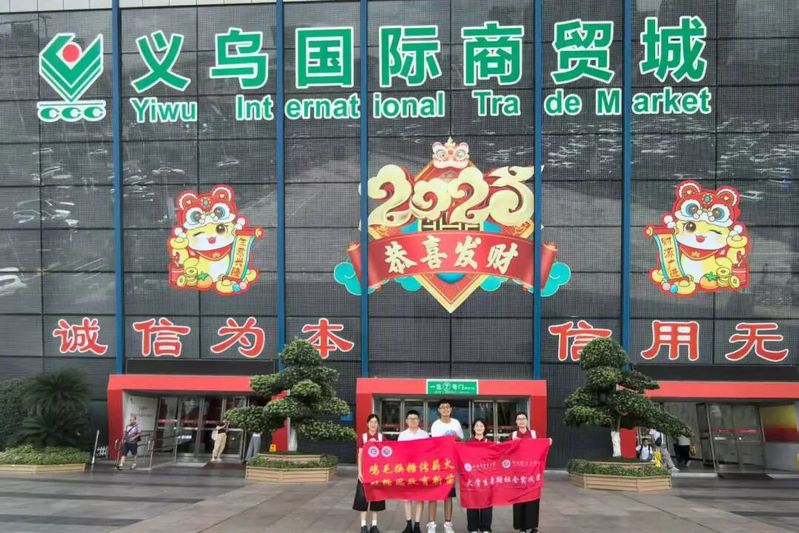

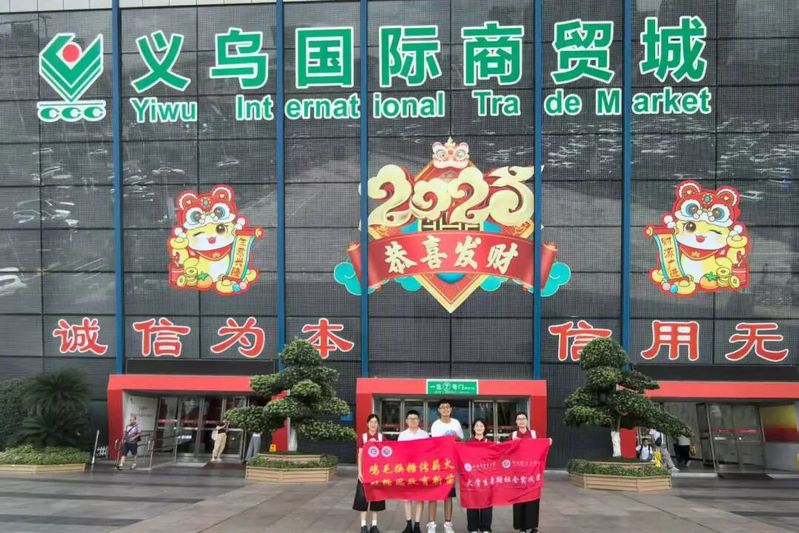

调研首日,实践团队走进义乌国际商贸城这一全球贸易核心枢纽,围绕玉器、玩具、电梯配件、头饰等多个商户品类分组走访,与国内外经营者、采购商和游客展开面对面交流。

在一家玉器店内,店主讲述了一段“跨国故事”:“一位外国顾客因认同‘玉保平安’的文化理念,在丢失手链后特意返回补购。”他同时坦言,售后服务仍是跨境电商面临的一大挑战。玩具店商户则提到,疫情后客流逐步回暖,抖音、小红书等新平台正成为内销重要渠道,但运营成本上升仍带来压力。而一家经营超过20年的电梯配件厂依靠中高端产品与稳定欧美订单,在疫情期间依旧保持业务稳健。来自印度的采购商表示:“义乌的小批量定制、快速响应和高性价比,让这里成为全球采购优选地。”

当晚,团队走访三挺路夜市,观察夜间经济运营状况,并与摊主、消费者交流,发现夜市在激发本地消费活力、促进就业、展现地方文化等方面,已成为“内循环”的微观注脚。

7月29日,团队沿着义乌发展脉络,探访改革开放与市场机制互动演进的历史与现实。

在义乌城市规划展示馆,通过大量历史文献与数字沙盘,团队系统了解了义乌从“鸡毛换糖”到全球最大的小商品集散地的演变路径。队员在调研记录中写道:“正是市场逻辑与改革魄力的双轮驱动,构筑了义乌的发展奇迹。”

下午,团队走进有“电商之都”之称的江北下朱村,近距离感受直播电商产业集群带来的震撼场景。“一部手机、一间民房、一根快递线,就能启动一场面向全国的直播”,一位服装主播如是说。高度集聚的供应链与服务链条让这里成为创业试验的“热土”。

在“中国网店第一村”青岩刘,团队参观党群服务中心,了解该村如何通过政策咨询、技能培训、资源对接等多维服务,构建“党建+电商”发展模式。“基层党组织成为草根创业的‘发动机’,这种融合治理模式极具启发意义”,一位成员在调研总结中写道。

7月30日,实践团队走进义乌港及保税物流中心,深入了解当地在推动外贸发展中的制度供给与监管创新。

在义乌港,报关公司代表详细介绍了“一次申报、一次查验、一次放行”通关模式,为中小企业显著降低了时间与成本。海关工作人员则从数字化监管与营商环境优化等方面,展示了制度创新如何为双循环战略注入动力。“每一项流程优化,都是对企业最直接的支持。”一位队员在座谈后如是感叹。

下午,团队走访保税物流中心,实地观摩商品入库、分拣、包装全过程。自动化的仓储系统与高效的物流流程,令人印象深刻。“这里不仅是全球商品的中转站,更是制度与技术融合下的贸易新样本”,队员们纷纷表示。

三天调研走访,从商贸城的灵活经营到夜市的本地脉动,从直播电商的集群突破到保税物流的制度革新,实践团队深刻体会到,义乌的发展逻辑不仅体现为“市场的力量”,更承载着“中国制度”的治理韧性与创新动能。

调研过程中,实践团队不仅看到了义乌在市场机制与制度创新中的诸多突破,也听到了如“义乌仍以外循环为主、转内循环尚存障碍”的现实声音。这些复杂性与张力,正是“大思政课”最宝贵的素材来源。通过将真实问题引入课堂,才能让学生在理解国家战略的同时,也具备从多角度观察社会的能力,真正实现“知行合一、思政入心”的教育目标。