目前,脑卒中已成为我国首要的致死和致残原因。然而,优质康复医疗资源主要集中在东部发达地区,青海、新疆等中西部地区的基层医疗机构普遍面临康复能力薄弱、专业人才短缺、居民医疗资源获取困难及健康知识匮乏等问题。为此,实践队深入青海省多家医疗机构,通过问卷调研、专家跟诊、义诊服务及文化探访等多种形式,积极探索远程云上康复平台在高原乡村落地的可行性路径,旨在推动优质康复资源向基层延伸,助力完善乡村医疗卫生服务体系,提升偏远地区患者的康复可及性与服务质量。

为全面了解高原地区脑卒中患者及康复治疗师对远程康复服务的实际需求,实践队在门源县中医院、青海省中医院、青海大学附属医院、青海省藏医院共四家医院开展了系统性调研。调研过程中,团队在门诊候诊区、病房等场所设置调研点,邀请熟悉当地方言以及藏语的医护老师作为沟通桥梁,采用面对面访谈与问卷调研相结合的方式,与患者及治疗师进行深入沟通。

团队调研发现,相较于上海地区,青海患者因地域广袤、从业人才稀缺等因素,康复中断问题更为突出;且康复服务体系发展不完善,基层康复不全面;多数少数民族患者存在语言沟通需求,且对电子设备的操作熟练度较低。治疗师群体则普遍反馈,由于当地康复专业人员配置紧张,若能通过远端平台连接东部优质康复资源与西部患者,推动线上康复模式落地,不仅可有效缓解医院床位压力,还能实现优质资源的跨区域共享,提升康复服务的连续性与可及性,切实助力青海地区康复医疗的可持续发展。

此次调研共回收患者问卷 81 份、治疗师问卷 44 份,形成深度访谈记录 6 份。这些来自高原一线的一手资料,为团队优化远程康复平台提供了精准指引,推动远程康复服务在高原地区落地生根。

既要学经验,更要送服务”,这是云愈联康实践队的核心。

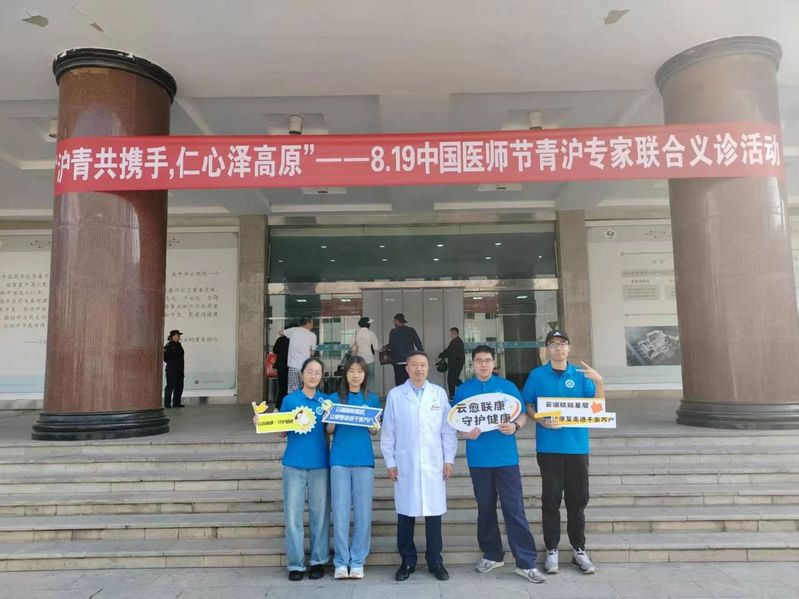

在此次青海行中,团队跟随上海援青医疗专家,先后走进门源县中医院、青海省中医院开展联合义诊活动。此次活动整合沪青两地优质医疗资源,组成多学科联合专家团队,针对高原地区高发的疾病,开展专项诊疗服务。义诊中,团队成员耐心倾听患者需求并全面调研当地医、患双方的医疗难题,跟随专家学习精准诊断技术、个性化治疗方案等专业知识,结合中药口服、推拿按摩等特色疗法,为患者制定个性化方案,深度钻研各康复阶段评估方法、训练计划制定、并发症处理及疗效跟踪等康复要点。

此次义诊不仅是青沪医疗资源联动的生动实践,更成为实践队 “以学促践” 的重要课堂。实践队在跟学中积累的高原脑卒中康复评估与干预经验,将进一步用于远程康复平台的本土化优化,为破解访谈中提及的 “基层康复能力薄弱、患者康复连续性不足” 等问题提供实践支撑。

在调研之余,团队来到青海省中医院中医药陈列馆,在专业老师的介绍下,深入探访并了解省中医院半个多世纪以来的发展历程、青海地区中医特色优势、道地中药材及其医用价值等内容,系统了解藏医药文化及其特色疗法,为云愈联康实践队提供了挖掘本土化康复智慧的独特平台。

此次参观不仅拓宽了队员们的学术视野,更深刻启发了我们对远程康复平台建设的思考。高原地区独特的医学体系,尤其是藏医在慢性病调理与功能恢复方面的经验,为线上康复方案的本土化适配提供了宝贵素材。我们认识到,远程康复服务不应仅是东部技术资源的单向输出,更应融合西部地区原有的医疗智慧,实现中西医康复理念的线上协同。因此,将藏医适宜技术、药食同源理念及传统身心调理方法纳入云平台康复处方的设计考量,不仅增强了服务的文化亲和力与患者依从性,也使我们的远程康复模式更加贴合青海地区患者的实际需求。

此次陈列馆之行,为本次暑期实践注入了深厚的地域文化内涵,也为构建“科技+传统”融合的智慧康复新路径奠定了坚实基础,为解决青海地区脑卒中患者康复难题提供了更具地域特色和文化适应性的创新思路与解决方案。

“云愈联康”实践队跨越山海,以爱与专业推动优质康复资源下沉,为乡村脑卒中患者点亮康复希望。未来,实践队将继续前行,让温暖与健康在高原延续。