为深入贯彻落实国家“健康中国2030”战略部署,积极响应乡村振兴号召,推动优质医疗康复资源向基层及偏远地区延伸,上海中医药大学康复医学院“云愈联康”实践队于暑期在全国范围内开展实践服务,覆盖上海、青海、甘肃、江西、新疆等多地,聚焦脑卒中患者康复需求,切实推动康复资源走向“最后一公里”。

脑卒中作为我国首要的死因和致残原因,由于其起病急且病情进展迅速,易留下不同程度的肢体瘫痪、吞咽困难、感觉和认知等功能障碍,对患者及其家庭造成长期且沉重的负担。

七月,团队于上海地区展开暑期实践,以申养康复医院和上海第二康复医院为上海地区主要实践地点,深入临床一线,系统调研患者康复需求,探索远程线上康复平台的实际应用路径,致力于为脑卒中患者提供更加便捷、高效的康复支持。

为精准对接卒中患者与康复治疗师对线上康复服务的实际需求,云愈联康团队于7月在上海市展开线上线下双向调研,深入申养康复医院、上海第二康复医院、龙华、曙光、岳阳等多家医院,通过问卷调查与面对面访谈相结合的方式,共回收患者问卷294份、治疗师问卷270份,并形成深度访谈记录5份。

“您在当前卒中康复过程中是否遇到过不便或困难?”“您更倾向于哪种形式的远程康复训练指导?”......在与卒中患者的沟通中,团队了解到,许多患者因居住地偏远、交通不便等原因,难以持续地接受院内康复治疗。多数患者明确表示,他们期望使用线上平台,以便能够在家中接受到专业的康复指导,节省时间和费用。而治疗师们也表示,线上康复平台可以为患者突破地理限制,实现远程指导,促进长期的功能维持,预防复发或退化。

通过问卷调研,我们收集到了大量宝贵的一手资料,也为后续平台的优化和服务方案的制定提供了坚实的依据。

团队成员于申养康复医院、二康医院即刻展开了“线上周末康复”模式,使用远程线上康复平台服务患者。

团队在与治疗师沟通后,根据患者需求和现阶段康复状况,共同为患者开设“视频魔盒”,定期推送各类视频,并通过电话、视频、在线客服的形式及时给予患者督促与指导;

此外,由于患者群体偏大,很多患者不擅使用电子设备,团队采用“面对面线下指导”模式,周末分批前往医院病房,帮助他们逐步熟悉平台的用法,并观察并纠正患者的动作,实地跟进患者的训练情况,确保整个康复训练的正确性和有效性。

7月25日下午,云愈联康实践队依托上海中医药大学的学科优势,充分发挥“中西医结合、医养融合”的特色,走进申养康复医院,面向脑卒中患者开展了一场融合传统智慧与现代康复理念的健康宣教活动。

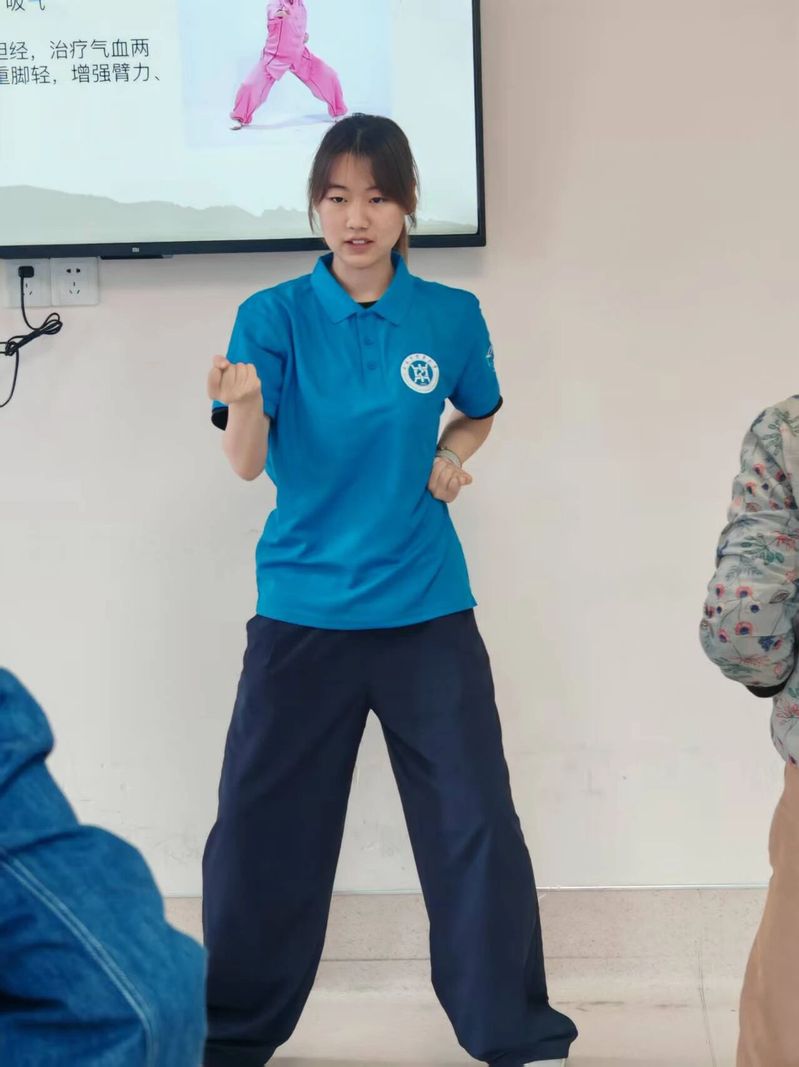

八段锦作为一项全身性运动,动作舒缓,简单易学,其对改善脑卒中患者的肺通气功能、平衡能力、日常生活活动能力具有积极作用,是“中医外治法”在康复领域应用的典范,尤为适合中老年及康复期患者练习。基于此,团队以八段锦为宣教载体,采用“寓教于动、以动促康”的模式,将脑卒中康复中的关键知识——如良肢位摆放、防跌倒策略、呼吸训练要点等——有机融入功法教学之中。

从“两手托天理三焦”到“背后七颠百病消”,团队成员逐式示范、手把手指导,细致纠正动作要领,在提升患者身体功能的同时,传递“正气存内,邪不可干”的中医治未病理念。此次活动不仅展现了传统功法在慢性病康复中的独特价值,也彰显了中医药在现代康复医学体系中的深厚底蕴与蓬勃生命力。

未来,实践团队将继续秉持“以患者为中心”的理念,扩大“云康复”辐射范围,以科技赋能医疗,打破时空壁垒,延伸康复服务链条,助力每一位脑卒中患者走向更高质量的康复,真正做到“打通康复资源最后一公里”。